「離婚時の財産分与で家はどうなる?」

「離婚したけど家に住み続けたい場合どうしたらいい?」

離婚時に夫婦間で共有している財産をどのように分けるか悩む方は多いのではないでしょうか?

離婚する際に分ける主な財産は以下の通りです。

- 不動産

- 車や動産

- 預貯金

- 退職金

また、財産分与請求権には期限があり、離婚後2年以内に請求しないと権利を失います。

特に住宅ローンが残っている場合や、どちらが住み続けるかといった問題もあるため、離婚における財産分与は慎重な判断が求められます。

この記事では、離婚における家の財産分与の具体的な方法やポイントを詳しく解説しますので、是非参考にしてください。

- 離婚時における財産分与とは?

- 離婚時に家を財産分与する方法

- 離婚時の財産分与で確認すべき5つのポイント

- 離婚時の財産分与における注意点

不動産を高く売るなら松屋不動産販売株式会社がおすすめ!

自分の物件価格を早く知りたいなら「かんたん自動査定」!

直接相談したいなら「売却査定相談」!

店舗訪問で直接売却の相談ができて、「売りたいけどどうしたら良いか分からない」そんな人におすすめです。

査定は無料だからまずは相談だけでもOK!

離婚時における財産分与とは?

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分け合う手続きのことです。

夫婦が共同で築いた資産は法律上双方に権利があると見なされるため、全て公平に分ける必要があります。

また、住宅ローンが残っている場合は誰が引き継ぐかも夫婦間で大きな問題になります。

ここでは離婚時に財産分与の対象となる項目や財産分与の種類について解説します。

財産分与は家や土地も対象になる

財産分与では、不動産である家や土地も対象に含まれます。

以下は離婚時の財産分与の対象となる財産と、対象外の財産をまとめたものです。

| 財産の種類 | 対象(共有財産) | 対象外(特有財産) |

|---|---|---|

| 現金・預金 | 婚姻期間中に夫婦で貯めた預金や現金 | 婚姻前に所有していた預金、相続や贈与で得た預金 |

| 不動産 | 婚姻期間中に購入した家や土地 | 婚姻前に所有していた不動産、相続や贈与で得た不動産 |

| 車や動産 | 婚姻期間中に購入した車、家具、家電、貴金属など | 婚姻前に所有していた車や個人の趣味用品 |

| 投資資産 | 婚姻期間中に購入した株式、投資信託、暗号資産 | 婚姻前から保有していた投資資産、相続や贈与で得た資産 |

| 退職金 | 婚姻期間中に積み立てられた部分 | 婚姻前に積み立てられた部分 |

| 保険 | 婚姻期間中に契約し、解約返戻金がある場合 | 婚姻前に契約した保険の解約返戻金 |

| 事業資金 | 婚姻期間中に築いた事業収益や事業用資産 | 婚姻前からの事業資産や個人の特有財産 |

| 負債(借金) | 夫婦共同の生活費や住宅ローン、教育費の借金 | 一方の浪費やギャンブルによる借金 |

| 相続・贈与財産 | 該当なし | 相続や贈与で得た財産(預金、不動産など) |

| 個人的所有物 | 該当なし | 衣類や個人の趣味用品、アクセサリーなど |

婚姻期間中に共同で購入した不動産は、名義がどちらか一方にあっても共有財産と見なされる場合が多いです。

また、不動産は現金のように単純に分割できないため、売却して現金化したり、名義変更を行ったりといった手続きが必要になります。

不動産の扱い方によって、離婚後の生活設計が大きく変わるため、慎重な計画が求められます。

財産分与には3種類ある

どのような経緯で離婚したかによって、財産分与の方法が変わるため、以下の3種類をチェックしましょう。

- 清算的財産分与:婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を清算して公平に分ける財産分与。

- 扶養的財産分与:離婚後、経済的に困窮する一方を扶養するための財産分与。

- 慰謝料的財産分与:離婚原因を作った一方が、相手の精神的苦痛を補償するための財産分与。

それぞれの目的が異なるため、対応方法も変わります。

ここでは、離婚時における財産分与の方法について詳しく解説します。

清算的財産分与

清算的財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分けることを目的としています。

以下は清算的財産分与に含まれる主な項目です。

- 預貯金

- 不動産

- 動産

- 有価証券

- 退職金

- 保険の解約返金

- 負債

- 事業資産

- 年金

財産分与の中で最も一般的な形のため、双方が納得した上での離婚で利用されます。

そのため、婚姻中の財産を全て公平に分ける形で進めることができます。

ただし、婚姻前に取得した財産(特有財産)や相続・贈与で得た財産は通常含まれないため注意が必要です。

扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚後に生活基盤を築くことが難しい一方の配偶者を支援するための分与です。

以下は扶養的財産分与に含まれる主な項目です。

- 生活費補助金

- 子どもの養育費

- 医療費支援金

- 住宅費負担金

- 再就職支援金

- 学費補助金

- 特別な事情に基づく一時金

扶養的財産分与は、離婚後の生活を支えるために生活費や養育費などを支給するもので、支給期間や金額は収入格差や必要性に基づき決定されます。

再婚や自立などの状況変化で支給が終了する場合があるため、条件を明確にすることが重要です。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与は、離婚の原因が一方の不貞や暴力など重大な過失にある場合に行われます。

以下は慰謝料的財産分与に含まれる主な項目です。

- 精神的苦痛に対する補償金

- 不貞行為に対する慰謝料

- 暴力・モラハラによる損害賠償金

- 離婚原因を作った行為に対する補填金

慰謝料的財産分与の項目は、離婚原因や相手方の過失の程度に応じて金額が決定されます。

このとき証拠の有無や具体的な事情が重要な判断基準となります。

離婚時に家を財産分与する方法

離婚時に家をどのように分けるかは、夫婦間で最も重要な問題のひとつです。

不動産は他の資産と異なり、簡単に分割できないため状況に応じた方法を選ぶ必要があります。

以下では、離婚時における家を財産分与する主な方法を解説します。

家を売却して現金を夫婦で分割する

よく利用されるのが家を売却し、その売却益を夫婦で公平に分割する方法です。

この方法は、どちらも家を必要としない場合や住宅ローンが残っている場合に適しています。

そのため売却益からローン残高を返済し、残った金額を分け合う事が多く、現金化することで後々の問題を防げるという利点があります。

ただし、売却に伴う手数料や税金が発生するため、最終的な手取り額が減少する点に注意が必要です。

一方が家を取得し、もう一方に代償金を支払う

離婚時に夫婦共有の住宅をどちらかが取得する場合、もう一方に代償金を支払う方法があります。

代償金の額は、住宅の時価からローン残債を差し引いた資産価値を基準に、持分割合に応じて決まります。

具体例

代償金の計算:700万円 = 1,000万円 – 300万円

- 住宅の時価:1,000万円

- ローン残高:300万円

- 他の財産:なし

- 家・ローンの名義人:夫

この場合、夫が家に住み続ける場合は、夫が家を取得するときに妻に代償金として350万円を支払うことになります。

算式

350万 = 700万円 ÷ 2

そして残ったローンは夫が引き続き支払うことになります。

住宅ローンは自宅の時価といえるので、残ったローンは家を取得する方が支払うのが原則です。

夫婦で家の共有名義を維持する

子どもの居住環境を維持するために夫婦で家の共有名義を維持し、離婚後も共同で所有する方法があります。

共有名義を維持する場合は、役割分担や費用負担を明確に決めておくことが重要です。

費用が曖昧の場合、「どちらが修繕費を負担するのか」「固定資産税はどちらが支払うか」などの問題になるため、事前に決めておきトラブルになるリスク回避しましょう。

また、将来的に家を売却する際や、片方が再婚した場合は名義変更が必要になるので、事前に話し合っておくことが大切です。

住宅ローンが残っている場合は売却か引継ぎを選ぶ

住宅ローンが残っている場合、家の財産分与は以下2つの方法あります。

- 売却してローンを完済する

- ローンを一方が引き継ぐ

売却してローンを完済する方法は、ローン残高が売却価格で賄える場合に適しています。

ローンを完済できれば、離婚後の経済的な負担がなくなるというメリットがあります。

一方で、売却には時間がかかる場合や手数料が発生するため注意が必要です。

ローンを一方が引き継ぐ方法は、銀行の承認を得る必要があり、取得者に十分な返済能力があることが求められます。

ローンの負担と家の管理が一本化できる点が利点ですが、取得者の収入状況に依存します。

どちらの方法を選ぶ場合でも、事前に双方でしっかりと話し合い、将来的なリスクや負担を考慮して決定することが重要です。

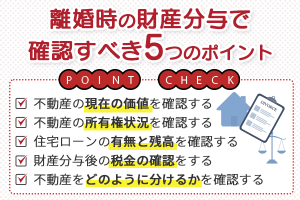

離婚時の財産分与で確認すべき5つのポイント

離婚における財産分与では、事前の確認が重要です。

特に、不動産の取り扱いに関しては、後々のトラブルを防ぐために以下の5つのポイントをしっかり押さえておきましょう。

- 不動産の現在の価値を確認する

- 不動産の所有権状況を確認する

- 住宅ローンの有無と残高を確認する

- 財産分与後の税金の確認をする

上記のポイントを参考に、不動産の取り扱いについて確認し、夫婦双方の意向や経済状況を踏まえた財産分与を見つけてください。

不動産の現在の価値を確認する

財産分与において、まずは不動産の価値を正確に把握することが重要です。

不動産の価値は立地や物件状態、経済状況に左右されます。

家を売却する場合や代償金を支払う際などは、家の不動産価値が基準となるため、不動産査定にて最新の金額を知りましょう。

不明確なまま話を進めると、後に不公平感や争いの原因になる可能性があるため、正確な評価が離婚時の財産分与において大切です。

不動産の所有権状況を確認する

不動産の名義が誰にあるか、共有名義か単独名義かを確認することも重要です。

共有名義であれば、名義の整理や役割分担を明確にする必要があります。

また、単独名義であっても婚姻中に取得したものであれば共有財産として扱われる場合があります。

そのため、登記簿謄本を確認し所有権や抵当権の有無、他の名義人がいないかなども調査しておくと良いでしょう。

これにより、不動産をどう分けるべきか明確になるため、後々のトラブル回避にも繋がります。

住宅ローンの有無と残高を確認する

住宅ローンが残っている場合、ローンの有無と残高を正確に把握する必要があります。

ローンが残っている不動産を売却する場合、売却代金でローンを完済できるかどうかが重要なポイントです。

また、ローンを引き継ぐ場合は、取得者に十分な返済能力があるか慎重に判断する必要があります。

銀行との交渉が必要になることも多く、返済計画を明確にしておくことが求められます。

財産分与後の税金を確認する

通常離婚により相手方から財産をもらった場合、通常は贈与税がかかることはありません。

これは、財産分与は相手からの贈与ではなく、夫婦間の財産清算や離婚後の生活保障のための給付とされるためです。

ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は贈与税がかかります。

- 財産分与の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合

- 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

財産分与の際、分与額が多すぎる場合や離婚で得た財産全てに、贈与税が課されることがあるため注意が必要です。

贈与税がかかるかどうかを正確に判断するためには、専門家に相談することをおすすめします。

不動産をどのように分けるかを確認する

不動産を財産分与する際には、売却するのか、どちらかが取得するのか、共有名義を維持するのかを決める必要があります。

不動産は高額資産のため、現金のように簡単に分けることができないため、双方が納得できる公平な分配方法を決めることが大切です。

特に一方が他方より多くの負担をする場合、代償金やローンの引き継ぎなど具体的な対応が求められます。

そのため、どの方法が最適なのかを具体的に検討し、双方にとって納得のいく分配方法を選びましょう。

離婚時の財産分与における注意点

離婚時の財産分与を進める際には、法的な制限や見落としがちなポイントに注意する必要があります。

ここでは、よくある注意点について解説します。

財産分与請求権は離婚から2年以内

財産分与請求権には法的な期限があり、離婚が成立してから2年以内に請求を行わなければなりません。

期間を過ぎると請求権が失効し、財産分与を求めることができなくなります。

特に、離婚後の生活に追われているうちに請求を忘れてしまうことも少なくありません。

そのため、財産分与について合意が取れていない場合は、離婚後すぐに専門家に相談し、権利を確保することが大切です。

参考:法務省│財産分与

連帯保証人の解除をする

住宅ローンや借金などの連帯保証人に夫婦がなっている場合、離婚後にその保証人関係を解除することが必要です。

離婚後も連帯保証人を解除しないままだと、相手が返済を滞らせた場合に元配偶者に返済義務が及ぶ可能性があります。

ただし連帯保証人の解除には、債権者(銀行や金融機関)の同意が必要となります。

代替保証人を立てるなどの条件が求められる場合も多いため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

退職金や年金も分与対象になる可能性がある

離婚時には、退職金や年金といった将来的な収入も財産分与の対象となる場合があります。

退職金については、婚姻期間中に形成された部分が共有財産とみなされるため、一定額を分与する必要があります。

また、年金分割制度により、婚姻期間中に積み立てられた厚生年金や共済年金の一部を分与することが可能です。

これらの分与が適用されるかどうかは夫婦間の合意や法的条件に基づくため、正確な情報をもとに判断する必要があります。

よくある質問

離婚時の財産分与について、よく寄せられる疑問を解説します。

ここでは、特に多くの方が気になるポイントを具体的に取り上げています。

預金口座の名義が一方のものでも分ける必要がある?

預金口座の名義が一方のものであっても、婚姻期間中に築いた預金は共有財産とみなされ、分与の対象となります。

たとえば、夫名義の口座に貯蓄されていた金額が、婚姻期間中に夫婦の収入から積み立てられていた場合、それは夫婦共同で築いた財産と見なされます。

ただし、婚姻前から存在する預金や相続・贈与により得た資産は基本的に個人財産とされるため、分与の対象にはなりません。

そのため明確な区分けをするために、預金履歴や収入の出所を確認しておくことが重要です。

負債(借金)はどう扱われる?

離婚時には、負債も共有財産の一部として分与の対象となる場合があります。

婚姻期間中に夫婦で共同して得たものに関連する借金(住宅ローンや教育ローンなど)は、夫婦間で分担することが多いです。

ただし、個人的な趣味や浪費によって発生した借金(例:ギャンブルや個人的な買い物)は、その責任を負った側が返済します。

そのため負債の性質や用途を明確にし、合理的な分担方法を話し合うことが重要です。

慰謝料と財産分与はどう違うのか?

慰謝料と財産分与は、目的と性質が異なります。

慰謝料は、不貞行為や暴力など、一方の配偶者が相手に精神的苦痛を与えた場合に支払われる損害賠償です。

一方、財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を公平に分けるための制度です。

そのため慰謝料の支払い義務が発生するケースであっても、それとは別に財産分与を行う必要があります。

まとめ

離婚時の財産分与は、夫婦の共有財産を公平に分ける重要な手続きです。

対象には不動産や預貯金、退職金、負債などが含まれるため、不動産の分与方法や税金の問題には慎重な対応が必要です。

また財産分与請求権には離婚後2年以内という期限があるため、早めの行動が求められます。

住宅ローンや連帯保証人の解除など、見落としがちな注意点にも気を配ることが大切です。

慰謝料や年金分割など他の手続きと混同しないようにしつつ、専門家の助言を受けて進めてスムーズに解決できるようにしましょう。